暖房ボイラー密閉式の圧力低下とは?仕組み・原因・リスクをわかりやすく解説|宿泊施設・介護施設向け

暖房ボイラーの圧力計が普段より低い値を示している。

パネルヒーターや床暖房の一部が冷えている。

運営している宿泊施設や介護施設などで、こうした症状に気づいたら、それは密閉式暖房ボイラーの圧力低下のサインかもしれません。

なぜなら、密閉式暖房ボイラーは一定の圧力を保つことで温水を安定して循環させ、パネルヒーターや床暖房の末端まで熱を届ける仕組みだからです。

圧力が下がると温水の流れが弱まり、暖房機器の一部が冷える、暖房効率が落ちるといった異常が表面化します。

こうした圧力低下は、漏れや膨張タンクの不良といった設備のトラブルが背景にあることも多く、放置すると施設運営に大きな影響を及ぼしかねません。

この記事では、密閉式暖房ボイラーの圧力低下が起きる仕組み、原因、放置したときのリスクをわかりやすく解説します。

現場で初動判断ができる知識として、ぜひお役立てください。

密閉式暖房ボイラーの仕組みと圧力管理

密閉式暖房ボイラーは、温水や不凍液を密閉された回路内で循環させ、施設内のパネルヒーターや床暖房に熱を供給する仕組みです。

回路は外気と遮断されており、一定の圧力を維持することで温水が均一に行き渡り、安定した暖房運転が可能になります。

この圧力は、ボイラー本体、循環ポンプ、膨張タンク、圧力計、安全弁などの各部品が連携して管理されています。

密閉式では、圧力が低すぎると温水や不凍液が回路内を十分に循環できず、パネルヒーターや床暖房の熱交換器での熱供給が不十分になり、暖房効率が落ちます。

一方で、圧力が高すぎると配管や機器に過剰な負担がかかり、安全装置の作動やトラブルの原因となります。

こうしたトラブルを防ぎ、設備全体を安全かつ効率的に運転するためには、圧力管理が不可欠です。

特に、膨張タンクは温水の体積変化を吸収し、圧力を安定させる役割を担っていますが、これも圧力管理を支える要素のひとつに過ぎません。

密閉式暖房ボイラーでは、圧力管理が「正常運転の鍵」であり、圧力計の数値は日々の点検で必ず確認すべき大切な指標なのです。

密閉式と開放式の違い

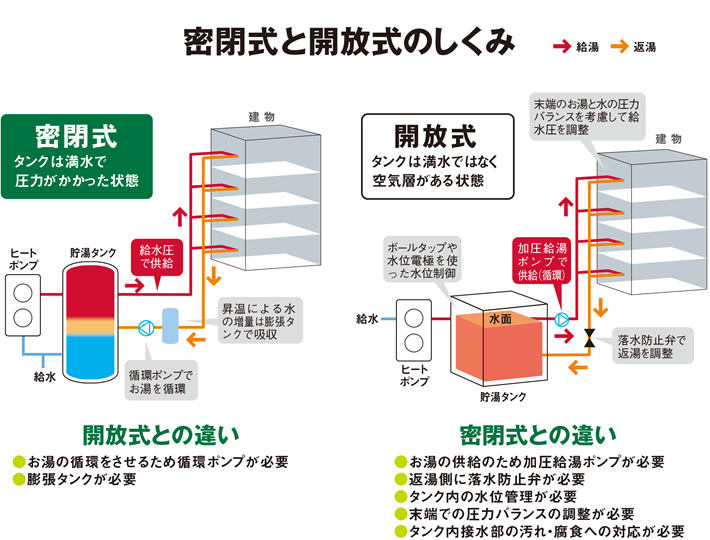

密閉式と開放式では、暖房回路の構造と圧力の扱い方に大きな違いがあります。

密閉式は、その名のとおり回路が外気と遮断され、一定の圧力を維持した状態で温水や不凍液を循環させます。

圧力を保つことで温水の流れが安定し、暖房効率や安全性が確保されるため、圧力計による管理が欠かせません。

圧力低下は異常のサインであり、放置すれば循環不良や暖房能力の低下を招きます。

一方、開放式の暖房回路では、大気圧とほぼ同等の圧力で運転され、タンクの上部が外気に接しています。

そのため、そもそも密閉式のように圧力を管理する必要がなく、圧力計による点検や調整は不要です。

密閉式暖房ボイラーの適正圧力とは

密閉式暖房ボイラーは、通常 0.3〜0.5 MPa 前後の圧力で運転されることが多いです。

※本記事で紹介する「適正圧力0.3〜0.5MPa」という数値は、中型以上の業務用高圧ボイラーを前提とした目安です。一方で、低圧・小型ボイラーでは、適正圧力が0.05〜0.1MPa未満**に設定されている場合もあります。

実際には、お使いのボイラーや膨張タンクの仕様に従いますが、この範囲が安全かつ効率的に温水を循環させる適正圧力と考えて問題ありません。

密閉回路用の鋳鉄ボイラー(例:昭和鉄工 CV シリーズ)の場合、熱交換器の最高使用圧力は0.686〜0.981 MPa となっていますが、これは安全マージンを確保しているためで、実際に運転される適正圧力は、膨張タンクの性能にあわせて、それよりかなり低い値で設計されています。(一般的な膨張タンクの最高使用圧力は0.5MPa前後、封入圧力は0.05MPa前後です)

圧力計の値がこの範囲に収まっていることが、正常運転を続ける上での目安となります。

もし圧力がこの範囲を外れた場合、暖房の効率低下や設備の不調につながるリスクがあるため、日頃からの圧力確認が重要です。

圧力が低下すると、温水が末端まで届かなくなり、暖房ムラや冷えが発生します。

逆に過剰な圧力は安全弁作動や配管への負担となり、事故のリスクを高めます。

適正圧力を維持することは、暖房効率だけでなく、施設全体の安全運転を守る上でも不可欠です。

暖房ボイラーの圧力低下の主な原因

圧力低下は、密閉式ボイラー特有の複合的な原因によって起こります。

不凍液や温水の漏れ

第一に挙げられるのは 不凍液や温水の漏れ です。

配管の接続部、床下のジョイント、パネルヒーターとの接続箇所などから微細な漏れが発生し、気づかないうちに圧力が低下することがあります。

目視で確認できないことも多く、定期的な圧力チェックが重要です。

膨張タンクの不良

次に 膨張タンクの不良 です。

膨張タンクの内部にはゴム膜(ダイアフラム)があり、温水の膨張分を吸収しています。

このゴム膜が破損したり、内部のガス圧が抜けたりすると、圧力のバランスが保てなくなり、圧力低下や過剰圧が発生します。

空気混入によるエア噛み・空転

配管内に空気が混入する エア噛み や、ポンプが水を吸い上げられず空回りする 空転 も原因です。

エア噛みとは、配管やボイラーの回路内に空気が入り込み、その空気が水や不凍液の流れを妨げる現象です。

温水の流れが途切れ途切れになり、末端の暖房機器まで十分な熱が届かなくなるだけでなく、ポンプに負担をかける要因にもなります。

空転とは、本来水を吸い込んで押し出す役割を持つポンプが、何らかの理由で水をうまく吸い上げられず、空気だけを回し続けてしまう状態を指します。

この状態ではポンプは正常に機能せず、温水の循環が滞るため、回路全体の圧力も低下してしまいます。

空転やエア噛みが発生すると、ポンプからは通常とは異なる「シュルシュル音」や「高音のうなり音」、異常な振動が発生し、設備のさらなるトラブルを引き起こすリスクが高まります。

こうした兆候を早期に察知し、適切に対応することが大切です。

暖房負荷による圧力変動

暖房負荷が大きく変動することで、圧力が一時的に大きく変動するケースもあります。

例えば、急激な温度設定変更や大規模な暖房機器の同時稼働などが該当します。

これらは設備の負担となり、圧力低下の原因を作りやすくなります。

圧力低下が引き起こすトラブル症状例と放置リスク

圧力低下が引き起こす症状例

圧力低下のもっともわかりやすい症状は、パネルヒーターや床暖房の冷えです。

施設内の一部エリアが暖まらなくなったり、部屋全体の暖房効率が落ちたりします。

温水が回路末端まで行き届かず、局所的な暖房ムラとなって現れます。

圧力低下を放置するとどうなる?

圧力低下はポンプに過剰な負担をかけ、故障リスクを高めます。

放置によって配管腐食やスケール堆積が進行し、後の修理費用や設備更新コストが膨らむことにもなりかねません。

また安全装置(安全弁や圧力スイッチ)が誤作動を起こしやすくなるため、施設運営に支障がでやすくなります。

このようなトラブルは、宿泊施設や介護施設では入居者・利用者の快適性や安全性に直結します。

宿泊施設であれば、「夜寒くて眠れなかった」「二度と利用しない」といったクレームに発展しやすく、特に冬の繁忙期では、施設全体の評判に影響しますし

介護施設であれば、居室の暖房効率が落ちることで、体温調節の難しい高齢者や体力の弱い入居者の健康に直結するリスクがあります。

だからこそ、圧力低下を放置せず、日頃の圧力計確認と早期対応が、施設運営の信頼を守る上で重要です。

日頃から圧力計を確認し、異常を感じたら早期に対応することが大切です。

圧力低下に気づいたら、まずはご相談を!

当社は密閉式暖房ボイラーの圧力点検、初期診断、改善提案を行っています。

早期の対応で大きなトラブルを防ぎ、安心の運営をお手伝いします。